ここではビルメン4点セットとは何かという基本的なことの説明と、

そしてそれぞれの資格の優先順位を需要とのバランスを加味しながら考えてみました。

バカのFラン ド文系サラリーマン 詳しくはこちら

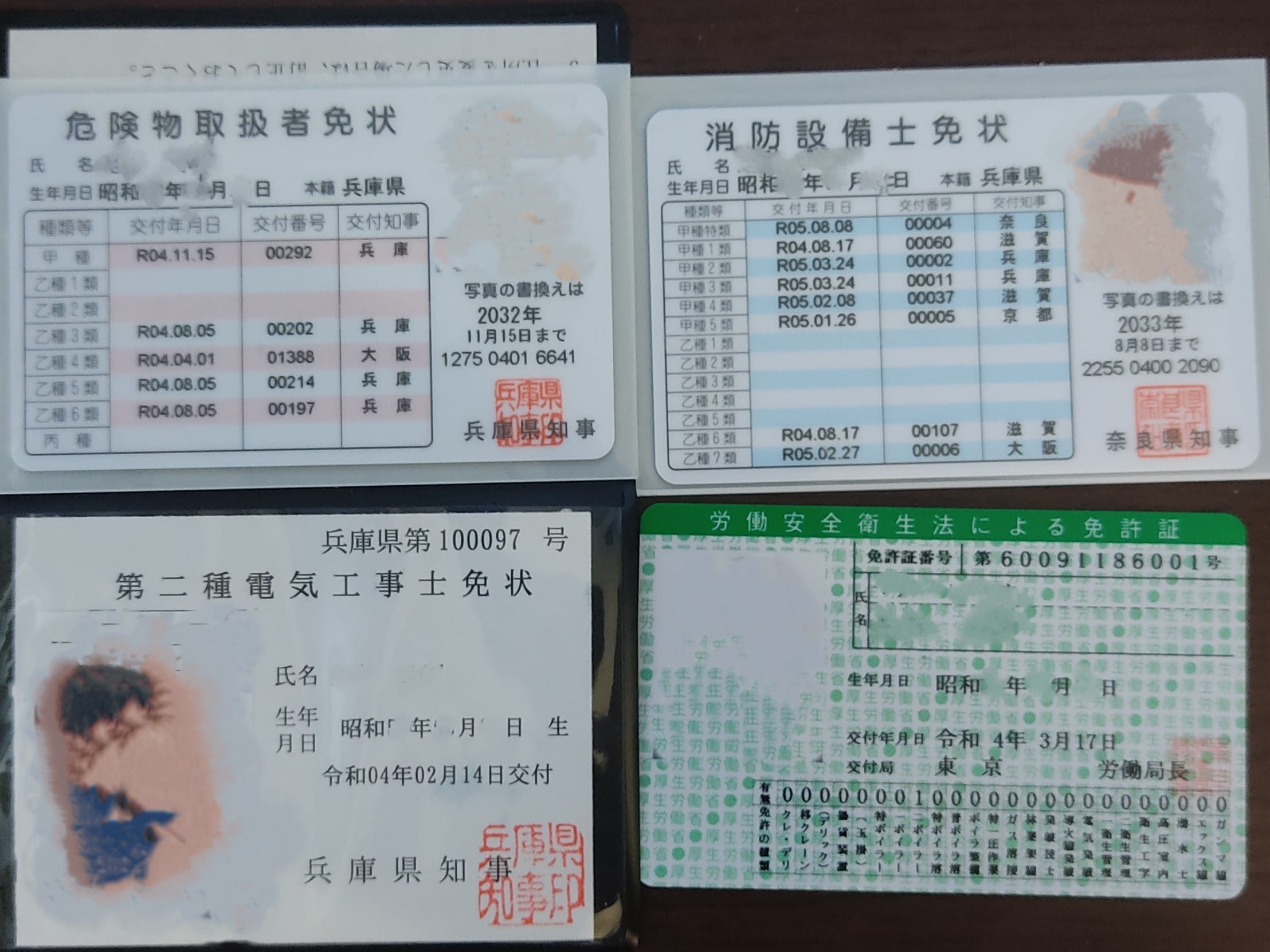

- 史上最速でビルメン5点セット(上位バージョン)を取得

- 一応ビル管と電験三種はあります

- 誰でも、どんな勉強にも使える勉強法を教えます

- 役に立つライフハックを伝授

- 自分はできない。と思っていても大丈夫!そんな人の味方です

ビルメン4点セットとは

ビルメン4点セットとは、

ビルメンテナンスの業務を行うにあたって取得しておいたほうがいい基本的な4つの資格のことです。

ただし、ビルメンになるために必ずしも必須である資格であるかはまた別の話です。

ビルメン4点セット

- 第二種電気工事士

- 危険物取扱者 乙種4類(通称:乙4)

- 二級ボイラー技士

- 第三種冷凍機械責任者(通称:3冷)

の4つになります。

最近ではこれに

ビルメン5点セット目

- 消防設備士

を加えた5点セットと言われたりしています。

注意すべきは、優先度(試験の頻度)と需要度(企業からの需要)が別であることです。

第二種電気工事士(最重要資格)

第二種電気工事士が最も需要が多いとされており、

正直これがあればビルメン業界に入りやすいものとされております。

試験は上期と下期に分かれており、年に2回行われています。

年に2回のため、優先度は高く、企業からの需要も多いので、最重要優先資格となります。

企業としても、4点セット全てなくても、とりあえずこれがあればいいというところも多いです。

まずはここをベースに考えていきましょう。

筆記に至っては近年CBT試験が採用されており、

決められた期間内なら決められた場所で自分のタイミングでいつでも受ける事ができるようになりました。

ただ取得には2次試験である実技試験や、工具も必要となってくるので,

それなりの金額が必要(5万円前後)となってくるので注意が必要です。

そしてこれは後述する5点セットの5点目になるのですが、もし後に消防設備士を狙う際も

文系でしたら特にこの「第二種電気工事士」の資格は必須です。(受験資格や免除制度に使えるため)

シンプルに最も実用性があるので取っておいて損はない資格です。(DIYや実務など)

合格率

| 筆記試験 | 実技試験 | 一発合格率 | |

|---|---|---|---|

| 平均合格率 | 59.1% | 70.5% | 41.6 % |

| 筆記試験 | 実技試験 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 年度 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 一発合格率 |

| 2025(R7)上期 | 70,945 | 40,942 | 57.7 | ||||

| 2024(R6) 上期 | 70,139 | 42,194 | 60.2 | 50,668 | 35,949 | 71.0 | 42.7 |

| 2024(R6) 下期 | 62,323 | 34,851 | 55.9 | 43,570 | 30,266 | 69.5 | 38.8 |

| 2024(R6) 計 | 132,462 | 77,045 | 58.2 | 94,238 | 66,215 | 70.3 | 40.9 |

| 2023(R5) 上期 | 70,414 | 42,187 | 59.9 | 49,547 | 36,250 | 73.2 | 43.8 |

| 2023(R5) 下期 | 63,611 | 37,468 | 58.9 | 45,790 | 31,499 | 68.8 | 40.5 |

| 2023(R5) 計 | 134,025 | 79,655 | 59.4 | 95,337 | 67,749 | 71.1 | 42.2 |

| 2022(R4) 上期 | 78,634 | 45,734 | 58.2 | 53,558 | 39,771 | 74.3 | 43.2 |

| 2022(R4) 下期 | 66,454 | 35,445 | 53.3 | 44,101 | 31,117 | 70.6 | 37.6 |

| 2022(R4) 計 | 145,088 | 81,179 | 56.0 | 97,659 | 70,888 | 72.6 | 40.6 |

| 2021(R3) 上期 | 86,418 | 52,176 | 60.4 | 64,443 | 47,841 | 74.2 | 44.8 |

| 2021(R3) 下期 | 70,135 | 40,464 | 57.7 | 51,833 | 36,843 | 71.1 | 41.0 |

| 2021(R3) 計 | 156,553 | 92,640 | 59.2 | 116,276 | 84,684 | 72.8 | 43.1 |

| 2020(R2)上期 | - | - | - | 6,884 | 4,666 | 67.8 | |

| 2020(R2) 下期 | 104,883 | 65,114 | 62.1 | 66,113 | 48,202 | 72.9 | 45.3 |

| 2020(R2) 計 | 104,883 | 65,114 | 62.1 | 72,997 | 52,868 | 72.4 | 45.0 |

| 2019(R1) 上期 | 75,066 | 53,026 | 70.6 | 58,699 | 39,585 | 67.4 | 47.6 |

| 2019(R1) 下期 | 47,200 | 27,599 | 58.5 | 41,680 | 25,935 | 62.2 | 36.4 |

| 2019(R1) 計 | 122,266 | 80,625 | 65.9 | 100,379 | 65,520 | 65.3 | 43.0 |

| 2018(H30) 上期 | 74,091 | 42,824 | 57.8 | 55,612 | 38,586 | 69.4 | 40.1 |

| 2018(H30) 下期 | 49,188 | 25,497 | 51.8 | 39,786 | 25,791 | 64.8 | 33.6 |

| 2018(H30) 計 | 123,279 | 68,321 | 55.4 | 95,398 | 64,377 | 67.5 | 37.4 |

| 2017(H29) 上期 | 71,646 | 43,724 | 61.0 | 55,660 | 39,704 | 71.3 | 43.5 |

| 2017(H29) 下期 | 40,733 | 22,655 | 55.6 | 25,696 | 16,282 | 63.4 | 35.2 |

| 2017(H29) 計 | 112,379 | 66,379 | 59.1 | 81,356 | 55,986 | 68.8 | 40.6 |

| 2016(H28) 上期 | 74,737 | 48,697 | 65.2 | 62,508 | 46,317 | 74.1 | 48.3 |

| 2016(H28) 下期 | 39,791 | 18,453 | 46.4 | 22,297 | 15,899 | 71.3 | 33.1 |

| 2016(H28) 計 | 114,528 | 67,150 | 58.6 | 84,805 | 62,216 | 73.4 | 43.0 |

| 2015(H27) 上期 | 79,002 | 49,340 | 62.5 | 60,650 | 43,547 | 71.8 | 44.8 |

| 2015(H27) 下期 | 39,447 | 20,364 | 51.6 | 23,422 | 15,894 | 67.9 | 35.0 |

| 2015(H27) 計 | 118,449 | 69,704 | 58.8 | 84,072 | 59,441 | 70.7 | 41.6 |

| 加重平均 | 1,334,857 | 788,754 | 59.1 | 828,279 | 583,729 | 70.5 | 41.6 |

| 単純平均 | 59.1 | 70.5 | 41.7 | ||||

※単純平均より加重平均の方が正確だと思ってください。

以下は関連記事です。(より詳細な合格率は下段です)

【最短合格者】第二種電気工事士 | 勉強時間は?神テキスト(過去問・参考書)や勉強方法を伝授

【最短合格者】第二種電気工事士 | 技能試験の神練習キット・工具とテキストを紹介!

【最短合格者】第二種電気工事士 | 合格率は?全試験情報まとめ

危険物取扱者乙種4類

危険物取扱者乙種4類、通称乙4ですが、

これもビルメンに限らず需要は多いです。

資格の需要は多いものの、試験の回数が比較的多いです。

受けれそうなら他の試験との兼ね合いで積極的に受けていきましょう。

合格率

| 危険物乙4 | |

|---|---|

| 平均合格率 | 33.8% |

| 年度 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2024(R6) | 223,846 | 71,023 | 31.7 |

| 2023(R5) | 223,797 | 71,670 | 32.0 |

| 2022(R4) | 223,009 | 70,211 | 31.5 |

| 2021(R3) | 234,481 | 84,564 | 36.1 |

| 2020(R2) | 200,876 | 77,466 | 38.6 |

| 2019(R1) | 221,867 | 85,669 | 38.6 |

| 2018(H30) | 240,102 | 93,667 | 39.0 |

| 2017(H29) | 256,587 | 88,328 | 34.4 |

| 2016(H28) | 264,946 | 76,575 | 28.9 |

| 2015(H27) | 271,234 | 79,718 | 29.4 |

| 加重平均 | 2,360,745 | 798,891 | 33.8 |

| 単純平均 | 34.0 |

※単純平均より加重平均の方が正確だと思ってください。

以下は関連記事です。(より詳細な合格率は下段です)

【満点最短合格者】危険物乙4 | 勉強時間は?神テキスト(過去問・参考書)や勉強方法を伝授

【1年全類取得者】消防設備士乙種4類 | 合格率は?全試験情報まとめ

二級ボイラー技士

二級ボイラー技士も毎月一回と試験の回数は多いものの、近年の需要としてはやや低下気味ではあるみたいですね。

もしボイラーの実務経験がないのであれば(こっちの方が多数派だとは思いますが)

3日間のボイラー実技講習を受ける必要があります。

個人的には少し勉強する、講習に行く(わからないところは質問できます)、修了後復習がてら勉強する。

のサンドイッチがいいと思います。

試験回数が月1くらいで多いのと、難易度的にも急がなくてもいいですが、取れるときにとっておいたらいいです。

合格率

| 二級ボイラー技士 | |

|---|---|

| 平均合格率 | 55.4% |

| 年度 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2024(R6) | 21,226 | 11,428 | 53.8 |

| 2023(R5) | 22,178 | 12,137 | 54.7 |

| 2022(R4) | 23,978 | 12,227 | 51.0 |

| 2021(R3) | 24,260 | 12,953 | 53.4 |

| 2020(R2) | 16,098 | 9,400 | 58.4 |

| 2019(R1) | 25,192 | 12,803 | 50.8 |

| 2018(H30) | 25,601 | 14,297 | 55.8 |

| 2017(H29) | 27,393 | 15,609 | 57.0 |

| 2016(H28) | 27,211 | 15,919 | 58.5 |

| 2015(H27) | 28,060 | 16,935 | 60.4 |

| 加重平均 | 241,197 | 133,708 | 55.4 |

| 単純平均 | 55.4 |

※単純平均より加重平均の方が正確だと思ってください。

以下は関連記事です。(より詳細な合格率は下段です)

【最短合格者】二級ボイラー技士 | 勉強時間は?神テキスト(過去問・参考書)や勉強方法を伝授

【最短合格者】二級ボイラー技士 | 合格率は?全試験情報まとめ

講習の予約は覚悟をして臨む

これがプレミアチケットさながら、受付時間開始と同時に電話をかけたのですが,

電話が中々つながらなく(大阪というのもあったのでしょうが)かなり焦りました。

ただ今は随分と改善されているようで、うらやましいです(笑)

第三種冷凍機械責任者

難易度としては4点セットの中では高いと言われていますが、

その割に需要がそこまでない気がします。

第三種冷凍機械責任者の試験は毎年11月の第2日曜日にあり、

年に1度しかないため、そういった意味では優先度は高くなると思います。

ただし重要度としてはそう高くはないため悩ましいところです。

合格率

| 第三種冷凍機械責任者 | |

|---|---|

| 平均合格率 | 32.8% |

| 年度 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2024(R6) | 7,605 | 2,744 | 36.1 |

| 2023(R5) | 7,891 | 3,146 | 39.9 |

| 2022(R4) | 8,305 | 1,890 | 22.8 |

| 2021(R3) | 9,858 | 3,996 | 40.5 |

| 2020(R2) | 7,541 | 1,383 | 18.3 |

| 2019(R1) | 7,908 | 2,565 | 32.4 |

| 2018(H30) | 7,768 | 3,090 | 39.8 |

| 2017(H29) | 8,120 | 3,007 | 37.0 |

| 2016(H28) | 8,913 | 3,106 | 34.8 |

| 2015(H27) | 9,801 | 2,534 | 25.9 |

| 加重平均 | 83,710 | 27,461 | 32.8 |

| 単純平均 | 32.8 |

※単純平均より加重平均の方が正確だと思ってください。

以下は関連記事です。(より詳細な合格率もあります)

【最短合格者】第三種冷凍機械責任者 | 合格率は?全試験情報まとめ

消防設備士

+αとしてビルメン5点セットの5点目なんて、消防設備士なんてのもありますが

消防設備などはどの施設にもあるものなので、なんなら電気工事士の次くらいと、考えております。

個人的にはこの5点目、または冷凍機械とかと入れ替わりで4点セットに入ってきてもいいと思うんですけどね。

電気工事士が取れたら、どうせなら乙種より甲種を目指しましょう。(6類は乙種のみです)

危険物と同じく、他県にわたって1年で複数回試験を受けることができるので、できそうな環境がある方は挑戦してみてください。

しかし、東京近郊の方は受験機会が多いものと思われますが、

こちらも関西周辺であっても受験機会は結構減ります。

特に年始から5月あたりまではかなり受験機会が減るので地方の方は注意が必要です。

そのあたりは二級ボイラーなどを取るとよいかと思います。

1~7類+特類があり、中でも

消防設備士で需要がある類

- 1類・・・スプリンクラーや屋内消火栓、屋外消火栓などを扱える

- 4類・・・火災報知設備などを扱える

- 6類・・・消火器などを扱える

あたりを押さえておけば十分でしょう。

ちなみに難易度は

1類>4類>6類 です。

1類と4類は甲種と乙種に分かれており、(6類は乙種のみ)

甲種のほうが実技に製図がある分少し難しいです。

実技とはいっても実技という名の筆記ですし。

少し難しいとは言っても、そんなに難易度は変わらないんじゃないのかな。

だったら最初から甲種を狙ったらいいんじゃないのかなって

個人的には思いますね。

ちなみに僕は甲種1類と乙種6類を同時に受けても合格はできたので、同時受験も十分狙えます。

乙種と甲種の違い

乙種との違いは乙種が消防設備の点検・整備のみなのに対し、

甲種を取得すると、設置・交換作業など工事作業ができます。

合格率

ここでは甲種1類、甲種4類、乙種6類の合格率のみ載せておきます。

| 消防設備士甲1 | |

|---|---|

| 平均合格率 | 25.8% |

| 年度 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2024(R6) | 12,086 | 2,914 | 24.1 |

| 2023(R5) | 11,721 | 2,619 | 22.3 |

| 2022(R4) | 11,482 | 2,719 | 23.7 |

| 2021(R3) | 12,126 | 3,436 | 28.3 |

| 2020(R2) | 9,949 | 3,104 | 31.2 |

| 2019(R1) | 10,036 | 2,641 | 26.3 |

| 2018(H30) | 10,675 | 2,940 | 27.5 |

| 2017(H29) | 11,360 | 3,222 | 28.4 |

| 2016(H28) | 12,044 | 2,958 | 24.6 |

| 2015(H27) | 11,927 | 2,712 | 22.7 |

| 加重平均 | 113,406 | 29,265 | 25.8 |

| 単純平均 | 25.9 |

※単純平均より加重平均の方が正確だと思ってください。

以下は関連記事です。(より詳細な合格率は下段です)

消防設備士甲種1類 | 勉強時間は?勉強方法とおすすめテキスト・問題集も紹介

【1年全類取得者】消防設備士甲種1類 | 合格率は?全試験情報まとめ

| 甲4 | |

|---|---|

| 平均合格率 | 33.4% |

| 年度 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2024(R6) | 19,767 | 6,715 | 34.0 |

| 2023(R5) | 19,205 | 6,210 | 32.3 |

| 2022(R4) | 19,899 | 6,848 | 34.4 |

| 2021(R3) | 20,877 | 7,753 | 37.1 |

| 2020(R2) | 16,554 | 6,159 | 37.2 |

| 2019(R1) | 17,361 | 5,831 | 33.6 |

| 2018(H30) | 18,484 | 5,986 | 32.4 |

| 2017(H29) | 19,033 | 5,845 | 30.7 |

| 2016(H28) | 19,301 | 6,403 | 33.2 |

| 2015(H27) | 18,958 | 5,494 | 29.0 |

| 加重平均 | 189,439 | 63,244 | 33.4 |

| 単純平均 | 33.4 |

※単純平均より加重平均の方が正確だと思ってください。

以下は関連記事です。(より詳細な合格率は下段です)

消防設備士甲種4類 | 勉強時間は?勉強方法とおすすめテキスト・問題集も紹介

【1年全類取得者】消防設備士甲種4類 | 合格率は?全試験情報まとめ

| 乙6 | |

|---|---|

| 平均合格率 | 38.8% |

| 年度 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2024(R6) | 25,835 | 9,345 | 36.2 |

| 2023(R5) | 25,136 | 9,567 | 38.1 |

| 2022(R4) | 25,023 | 9,712 | 38.8 |

| 2021(R3) | 25,634 | 10,240 | 39.9 |

| 2020(R2) | 20,955 | 8,944 | 42.7 |

| 2019(R1) | 21,333 | 8,176 | 38.3 |

| 2018(H30) | 21,194 | 8,476 | 40.0 |

| 2017(H29) | 21,623 | 8,188 | 37.9 |

| 2016(H28) | 20,627 | 7,807 | 37.8 |

| 2015(H27) | 20,099 | 7,888 | 39.2 |

| 加重平均 | 227,459 | 88,343 | 38.8 |

| 単純平均 | 38.9 |

※単純平均より加重平均の方が正確だと思ってください。

以下は関連記事です。(より詳細な合格率は下段です)

【1年全類取得者】消防設備士乙種6類 | 勉強時間は?神テキスト(過去問・参考書)や勉強方法を伝授

【1年全類取得者】消防設備士乙種6類 | 合格率は?全試験情報まとめ

優先順位は受けるタイミングによる

なのでご自分が受験されるタイミングと、スケジュールと相談して優先順位を決めてみてください。

うまくいけば半年以内でとれるのではないかなーと思っております。

どっちつかずになってしまう可能性があるので,もちろん無茶は禁物ですが。

ビルメン資格を取っていくにあたって、ビルメン4点セットが目標になってくるところでしょう。

ここではその取得する順番というか、優先度について語っていきます。

せっかくなら最短取得を狙っていこう

せっかく4点セットを取得するなら最短取得を狙うのがいいと思います。

なぜなら企業にアピールできるからです。

横並びだと甲乙つけがたいですが、人事をしている経験上こういったちょっとした差が明暗を分けることもあります。

ざっくりいくと

乙4は2週間 地方によりますが、冬季は結構な頻度で受験頻度はあります。

二級ボイラーは2週間 毎月1回

第二種電気工事士(筆記)は2週間 CBT方式9月下旬~10月中旬、筆記方式10月下旬

第二種電気工事士(実技)は2週間 12月下旬

第三種冷凍機械責任者は1か月~2か月 毎年11月の第2日曜日

ほどちゃんと根詰めてやればとれると思います。

なので理想は

4点セット取得スケジュールのベース

- 電気工事士(筆記) 9月下旬

- 第三種冷凍機械責任者 11月の第2日曜日

- 第二種電気工事士(実技) 12月下旬

をベースに二級ボイラーをどこに入れるか、

危険物乙4をどこに入れるか

を考えるといいんじゃないかなと思います。

ボイラーと乙4は地域によって試験日が異なるので、ここでは言いづらいところではありますが、

頑張れる、差をつけたい人はこれらの3つのベースの間に組み込む

余裕が欲しい人、自信がない人(無理はしない方がいいと思います)はこれらの3つのベースの前後など

参考にしてみてください。

ゆったりしたいけど、最短で取りたい人はその年の前半はゆっくり勉強期間にあてて

後半に集中して受けてもいいのかもしれないですね。

ちなみに僕は当時そんなこと考えもしてなかったので、今ならこうやるなーと思いました。

早さとか一切こだわってないです。

ビルメン4点セットを取る順番(優先度)

ビルメン4点セットを取るにあたって、

まずこれは抑えとけっていう資格があります。

ビルメン三種の神器

補足として

この上にさらに難易度の高い

三種の神器なるものもあります。

多くて嫌になりますね(笑)

ビルメン三種の神器

- 建築物環境衛生管理技術者(通称:ビル管)

- 第三種電気主任技術者(通称:電験三種)

- エネルギー管理士(通称:エネ管)

です。

これらは正直難易度が高いので、優先順位としては低いと思います。

ただし需要度は高い(エネ管の需要は調べてもよくわかんなかったんですが)と言えるので、これも考え方によるんですけどね。

建築物環境衛生管理技術者(通称ビル管)のみビルメンの実務経験2年という受験資格がいります。

これは基本的にビルメンに勤務しながら取得を目指すものになりますね。

ただ絶対にビルメンに勤務する必要がある必要もないです。

僕はビルメンではないですが、一応取得できました。

事務所か店舗があって、ある程度の広さがあって、清掃や管理していたら受けられます。

第三種電気主任技術者(通称電験三種)とエネルギー管理士(通称エネ菅)は受験資格はないため

どなたでも受けられます。

ただしエネルギー管理士は免状の申請に、1年以上の実務経験が必要とされています。

挑戦できる方はぜひしてみてください。

このブログは下位資格のなかの上位資格を狙っていくというよくわかんないコンセプトのものですので、

三種の神器に関しては、こういうものがあるんだなー程度の認識で大丈夫です。

それで充分です。