こんなの欲しかった。っていう早見表つくりました。

ええ、僕も免除一覧表や早見表は見てたけど理解してなかったり、間違えてしまうんです(泣)

けれど、ややこしい免除制度も一年以内に特類を含む全てを取得した僕が伝授します。

この記事を見れば戦略まで確実に理解できます。

戦略の結論から言うと、法令共通以外は免除した方がいいという考えです。

免除(特定の科目を受けなくてもいい制度)とはそもそも何かという方は以下から。

消防設備士の科目免除とは【免除しない?する?1年全類取得者の決着】

ここに載っていない、その他の資格(技術士、職員、消防団員)を持っている方は以下から。

乙種6類は筆記のみ免除科目があります。

筆記とは別に実技(鑑別大問5問)がありますが、消防団員の人以外は免除できません。

前提として、消防設備士試験乙種1類での科目は大まかに

消防設備士試験乙種6類の科目

- 消防関係法令

・法令共通

・法令類別 - 基礎的知識

・機械基礎 - 構造機能等

・構造機能(機械)

・構造機能(規格)

に分かれています。

微妙に表現が違うところもありますが大体こんな感じです。

他 | 免除早見表は下記のリンクからどうぞ。

消防設備士乙種6類の勉強方法やテキストなどについては以下からどうぞ。

【1年全類取得者】消防設備士乙種6類の勉強時間は?神テキスト(過去問・参考書)や勉強方法を伝授

バカのFラン ド文系サラリーマン 詳しくはこちら

- 史上最速でビルメン5点セット(上位バージョン)を取得

- 一応ビル管と電験三種はあります

- 誰でも、どんな勉強にも使える勉強法を教えます

- 役に立つライフハックを伝授

- 自分はできない。と思っていても大丈夫!そんな人の味方です

一覧表(スクロール可)

※ここでの保有資格は免状が手元にあることが条件になります。(合格や合格証明書では免除できません。)

赤…消防関係法令 オレンジ…基礎的知識 緑…構造機能等

| 科目 | 法令共通 | 法令類別 | 機械基礎 | 構造機能 (機械) | 構造機能 (規格) | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 科目別 問題数 (問題No.) | 6問 (1~6) | 4問 (7~10) | 5問 (11~15) | 9問 (16~24) | 6問 (25~30) | 計30問 |

| 甲5or乙5 持ち | 免除 | 受 | 免除 | 受 | 受 | 11問免除 19問受験 |

| 甲1~甲4 いずれか 持ち | 免除 | 受 | 受 | 受 | 受 | 6問免除 24問受験 |

| 乙1~乙4or乙7 いずれか 持ち | 免除 | 受 | 受 | 受 | 受 | 6問免除 24問受験 |

赤…消防関係法令 オレンジ…基礎的知識 緑…構造機能等

| 所有資格 | 免除できる科目 | 要受験の科目 |

|---|---|---|

| 甲5or乙5 持ち | ・法令共通…6問 ・機械基礎…5問 計11問免除 | ・法令類別…4問 ・構造機能(機械)…9問 ・構造機能(規格)…6問 計19問受験 |

| 甲1~甲4 いずれか 持ち | ・法令共通…6問 計6問免除 | ・法令類別…4問 ・機械基礎…5問 ・構造機能(機械)…9問 ・構造機能(規格)…6問 計24問受験 |

| 乙1~乙4or乙7 いずれか 持ち | ・法令共通…6問 計6問免除 | ・法令類別…4問 ・機械基礎…5問 ・構造機能(機械)…9問 ・構造機能(規格)…6問 計24問受験 |

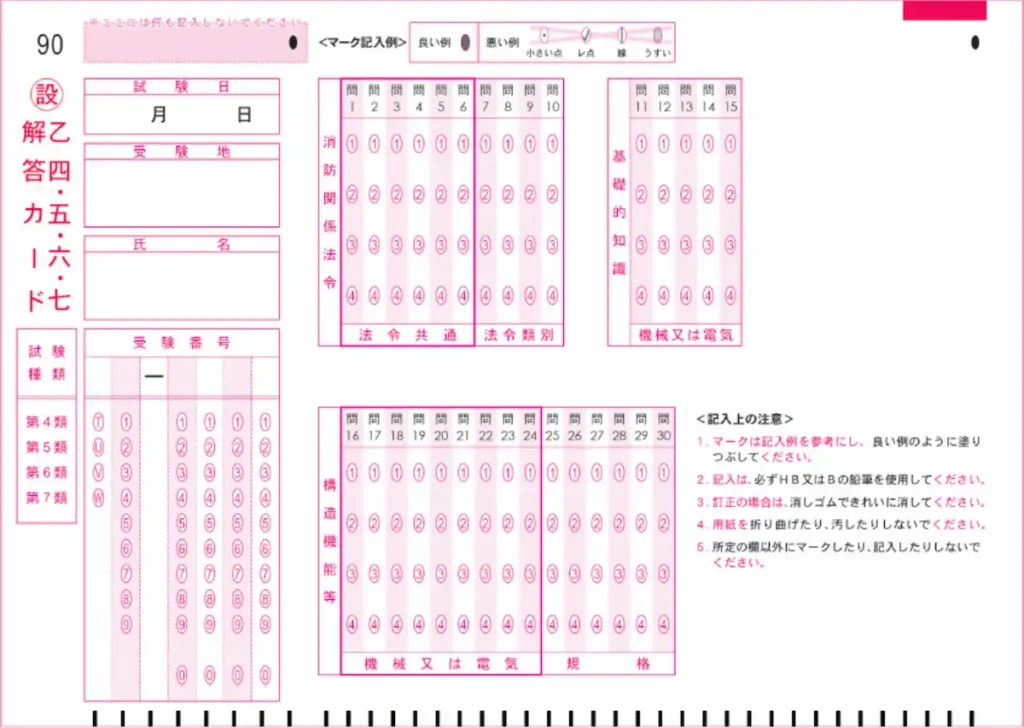

解答カード

解答カードも貼っておきますので、併せて見るとより理解が深まると思います。

配点早見表のリンク

需要があるかはわかりませんが、免除するかどうかの戦略を立てるのに参考にしていただければ幸いです。

注意点

免除をした問題は決して正解扱いになるわけではありません。

もし免除した場合は、

各科目

- 消防関係法令(足切り40%)

- 基礎的知識(足切り40%)

- 構造機能等(足切り40%)

の各科目カテゴリー及び、

全科目総合

- 全科目総合(60%)

の配点が高くなります。

※足切りについては『消防設備士の合格基準(60%)と足切り点(40%)とは』からどうぞ。

消防関係法令(足切り40%)の例を挙げると

| 問題数 | 正解 | 正解率 | |

|---|---|---|---|

| 法令免除なし | 10問 | 4問 | 40%(セーフ) |

| 10問 | 3問 | 30%(アウト) | |

| 法令免除あり | 4問 | 2問 | 50%(セーフ) |

| 4問 | 1問 | 25%(アウト) |

免除しないと10問中4問正解までセーフ、正解が3問以下で足切りでアウトだったのが、

免除した場合4問中2問までセーフ、正解が1問で足切りでアウトになります。

要は一問当たりの配点がかなり高くなります。

免除などによって変動するので表は参考程度にとどめておいてください。

以下、免除に関する自分の戦略、考えをまとめます。

法令共通

法令共通に関しては

免除しない方がいいです。

共通というだけあって、全類通して勉強する範囲が全く同じであり

一度覚えたら全ての類の法令共通を勉強したことと同じなので、次からは確実に得点源になります。

何回か受けていくにつれ、確実に得点源になっていきます。

公論出版と電験先生の動画を見ておけば法令共通で6割切るなんてないんじゃないかなと思います。

僕は法令はすべて免除無しで受け、一番良くない時で60%なので、次に悪いので70%。他は80%超えの平均89%でした。

やっぱり一度覚えればまぁそう足を引っ張ることはないんじゃないかと思います。

法令共通免除なしを推す利点は、法令の問題数が増え、法令だけの配点がマイルドになるだけではありません。

免除しなかった法令共通分、試験全体の問題数も増える(減らない)から、試験全体の配点もマイルドになります。

基礎的知識(機械)

先に5類を取っていることはレアケースだとは思うので、ほとんどの人はここは読み飛ばしてもいいと思います。

甲5or乙5を持っていたとするとめちゃくちゃ悩みました。あまりないケースなのに、一番悩みました。

基本的には免除推しなのですが、すみません。

ここは免除なしでお願いします。

免除すると、基礎的知識は受けなくてよくなるので気が楽だし、構造機能(機械)は免除されないため、

難しい構造機能で配点が高くなるリスクを抑えることができます。

しかし最大の注意点は、基礎的知識と同時に強制的に法令共通も免除されてしまうということですね。

基礎的知識がすべて免除になるのは魅力ですが、稼ぎ頭の法令共通まで6問失うのをどう捉えるかですね。

あと法令類別で4問中2問取らなければ足切り(40%以下)で落とされてしまうので、それはそれでリスクです。

機械基礎で5問中2問取る自信と天秤にかけて判断することになると思います。

逆に言えば、そこをクリアすれば法令共通でカバーできると思います。

乙種は問題数も30問と少ないので、免除すると19問になってしまいます。

7問しか落とせないんですよね。

機械基礎で、5問中2問取れるか悩む人が天秤にかけるにはリスクが高いのではないかと。

5類を取れている人には中々悩ましいところではありますが、

少なくとも、乙6の機械を免除したいがために、5類を先に取るなんてことは考えなくていいと思います。

共通科目(法令共通&基礎知識)で大事なこと

複数の類を受ける前提で、類をまたぐ共通科目(法令共通&基礎知識)で大事なことは、

試験本番で公論や動画で見たことない問題が出たときは、

ある程度覚えておいて、ネットでも似たような問題がないか調べられたら調べて、

自分のノートに書き加えていくことです。

これでさらに得点源になっていきます。

そして、もし余裕があるなら、免除したけどのちに受けるかもしれない科目(機械基礎など)は目を通して覚えて

またノートに書き加えておくことも大事だと思います。

構造機能

構造機能(機械)は免除はありません。

自分の場合

消防設備士の試験としては一番最初に受け、電気工事士の免除とか使えなかったので免除はなかったです。

なので法令の免除もなしで、フルで受けました。

もし5類を先に取ってたら免除するかと言われたら上記にある通り微妙かもしれないですね。

悩んだ末、免除しない気がします。

免除するorしないは自己責任で

色々と見解を書きましたが、免除は自己責任でお願いします。

もちろん得意、不得意など、人によって違うと思いますし、100%僕の言うことを鵜呑みにするべきでもないとは思うのですが、

あくまで結果的に僕は法令以外、すべて免除したとしても大丈夫でしたよ。ということでした。

これは免除した科目が得意だったとしても同じことですから。

この6類も例外ではないです。

5類の免状を使って免除したとしても、合格はしていました。

けれども悩む。

それが免除制度(笑)

正直

ここからは独り言として見てください。

低スペックの自分なりの結論は出ているのですが、

人それぞれ得意分野もあるでしょうし、試験までの期間も戦略も人それぞれなので、

言っておいてなんですが、一概にこれが正解というのも難しいです。

だから議論を生むんですけどね。

色々考察してみたのですが

| 法令 | 問題数 | 正解数 | 正解率 |

|---|---|---|---|

| 法令免除なし | 10 | 4 | 40%(足切り突破) |

| 法令免除あり | 4 | 2 | 50%(足切り突破) |

法令免除なし 10問中4問正解で足切り突破

免除あり 4問中2問正解で足切り突破です。

免除しても法令類別で足切り突破には2問は必要なので、免除なしでは足切り突破までのあと2問をどうするかなので、

同じ足切りを回避するなら個人的に法令共通で6問ある中からあと2問取るのが楽だなと思うんですが、

| 法令 | 問題数 | 正解数 | 正解率 |

|---|---|---|---|

| 法令免除なし | 10 | 7 | 70% |

| 法令免除あり | 4 | 3 | 75% |

他の科目を補うために、免除ありで法令で7割以上とりたいなら3問で達成ですが(リスクもあるのでそんな簡単にはいかないとは思いますが)

法令類別で同じ正解数でも、免除無しだと7割を超えようと思ったら法令共通6問の中からあと4問(計7問)必要です(上記表)。

免除なしで法令で同じ3問とっても30%にしかならいので、

| 法令類別 | 問題数 | 正解数 | 正解率 |

|---|---|---|---|

| 法令免除なし | 10 | 3 | 30% |

| 法令免除あり | 4 | 3 | 75% |

高得点を狙うのならどの道、正解数は稼がなければならないので、一見免除した方が取りやすそうです。

ただ法令共通は法令共通は全ての類で共通した内容なので、パターンをつかんで一度受けたら得点源になりますし、

ただ単に合格を狙うなら免除なしのがいいのかな、と感じたので、

あくまで僕は法令だと法令共通は受けた方がいいな(免除無しがいい)と思いました。

試験全体の配点がマイルドになる点も重要です。

考えだしたらキリがないし、結論を出すのは難しいのですが、

個人の考え方があるので、それぞれのあったスタイルで臨んでくださいね。。

まとめ

基本的に法令共通以外は免除した方がいいという考えです。

まとめ

- 免除すると配点は高くなる

- 法令共通は受ける(免除しない)

- 機械基礎は悩んだ末、免除しない

- 共通科目(法令共通&基礎知識)で見たことのない問題は試験終了後ノートに書き加える

- 免除するorしないは自己責任で

皆様のお役に立てれば幸いです。